2024年10月に6泊7日で行われた「サステナブル・トレイル2024」の視察報告の第4弾です。

チューリッヒ(スイス)で現地集合したSJS代表の滝川+15名の参加者で、スイス・オーストリア・ドイツにまたがるボーデン湖の周辺に沿って、持続可能な取り組みを行う企業や自治体、教育機関などを視察しました。

サステナブル・トレイル2024 全行程

| 日 | 訪問先 |

| 1 | 自己手配により日本出国チューリッヒ空港にお迎え |

| 2 | #01 協同組合式のエコ・シェア集合住宅Vogelsang #02 オーガニック・ZEBワイナリーLenz オーガニック・スーパー訪問/夕食会 |

| 3 | #03 オーガニック・ビール醸造所Locher 美しいアッペンツェルの旧市街で各自散策後、昼食〜オーストリアへ #04 持続可能な教育を実践するルステナウ村の小中一貫公立学校Schule am See/ビオホテルでの夕食 |

| 4 | #05 ☆☆☆☆ビオホテル・シュヴァ―ネン #06 自治体Langenegg/ビオホテルでの夕食 |

| 5 | #07 ユーバーリンゲン市(ドイツ)のオーガニックストア・レストラン #08 ドイツ洗剤メーカー Sonett |

| 6 | #09 ドイツスポーツ用品メーカー Vaude #10 スイスBiogas Zurich ・夕食会 |

| 7 | ホテルチェックアウト〜チューリッヒ空港から帰国 |

視察2日目の午後はスイスのアッペンツェルを散策中に各自で昼食をとり、一路オーストリアへと移動。その名も「湖のそばにある学校」である、持続可能な教育を実践するルステナウ村の小中一貫公立学校 Schule am Seeへと訪問しました。

人口1万4千人の集落にあり、全校児童が約650名に対して教師が90名在籍する同校。2016年に竣工した校舎は4つの棟と体育館(2F、1F部分は駐車場)からなり、「木」「石」「水」をテーマとした3種類の中庭を持ちます。教室の床材には地元の木材を無塗装で使用し、家具やカーペットなども地域の木工会社やメーカーが製作したものを積極的に採用しています。

複式学級のメリット

6歳〜14歳までの児童を対象とした小中一貫校の運営は、3人の校長先生とその3人をサポートする2人と合わせて計5人体制で担っており、多忙で複数いる校長に公立学校には珍しく秘書が付いています。

視察の冒頭に校長先生から発せられたのは「1つの学校の中に、9つの小さな学校がある」という言葉でした。

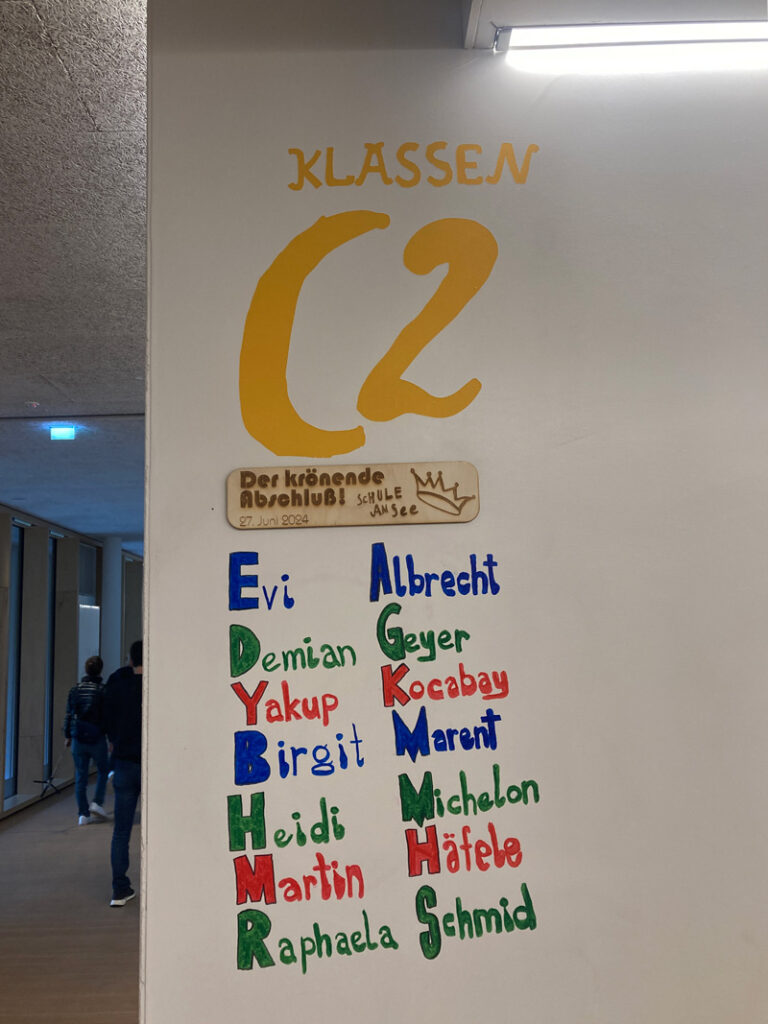

同校は小さな9校から成り立っており、それぞれに75名前後の児童と10名の教師が在籍。小さな9校の内訳は、4校が1〜3学年、3校が4〜6学年、2校が7〜8学年に当たる児童での構成となります。さらにその小さな学校から複式学級(複数の学年で構成)で3、4クラスに分けられます。児童が幼児教育を経てこの学校へ入学する時、3〜4学年になる時、そして6〜7学年になる時。それらの3つのタイミングが子どもの成長にとって移行期であることから、その移行期には学校と親の連携を強めるそうです。

特に入学当初の児童は、いきなり大きな学校という空間ではなく、まず自分の身の回りを10人の大人(教師)がサポートしているということを認識することが重要なのだと説明がありました。それからクラスの塊を認識し、周りの年齢の違うクラスメイトや他のクラスの存在を知り、自分のクラスが安心感のある居場所だということを覚えるというステップになっています。複式学級だと児童たちは自ずと「6歳だから1年生、7歳だから2年生…」という区別に縛られることも少ないそうです。

複式学級のメリットの1つとして各クラスの中で年少、年中、年長者という認識が生まれるということもあり、特に年中の児童にとっては「上下がある」ということを認識する良い機会になります。兄弟のように「年長だから責任を持つ」「年少だからまだできない」といった感覚でずっと順番が決まって育つのではなく、3年おきに上下の関係を繰り返すことで、共同体を学ぶ場として3年おきの複式学級が最適な構成であると強調されていました。

複式学級の授業の進め方

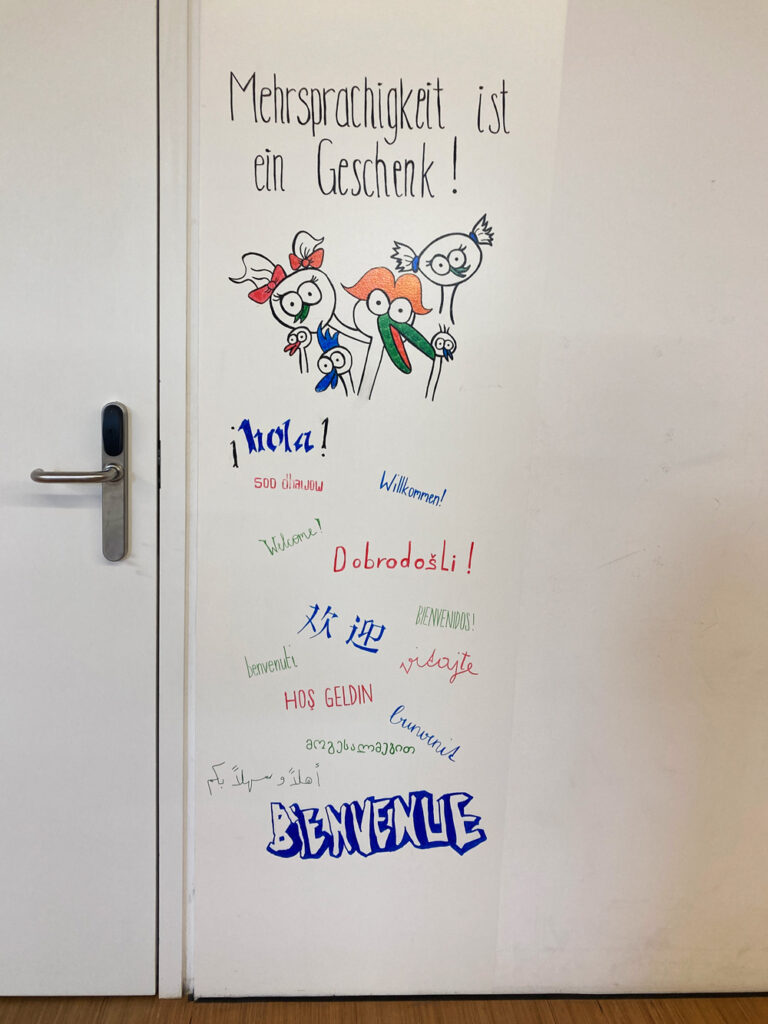

複式学級では児童が統一した教材を使う機会が少なく、教師が児童の前で一方的に説明するという授業はほとんどありません。さまざまな言語や文化的背景を持ち学習意欲の異なる児童たちが、それぞれ自らが考えて行動することを大事にしており、時にチーム学習も織り交ぜながらパーソナライズ化された個別学習を主に採用しています。

また、「インクルージョン(包括)」の教育においても、共同体(ここでは学校)に障害や疾病によって区別されることなく受け入れられるようにするには、個々の児童を大切にし自分の行動に責任を持つよう促す教育が必要だともいいます。自己責任があることで自分の学習だけでなく、共同体の中において他人に対して責任を取るという「社会能力」を持つような教育体制を敷いています。

週一回で行われるクラス・ミーティングでは、クラスにおいて何が上手くいっていて、何が上手くいっていないのか、後者については解決方法までが話し合われます。それぞれのクラスには学級代表と副代表がおり、4〜5週間に一度、58名のクラス代表者たちと校長とのミーティングを実施します。これは「住民参加」や問題解決方法を身につけることを目的としており「民主主義」を学ぶための教育の一環です。

視察参加者より出た、同校の卒業生のその後の傾向についての質問の返答では、高等学校や大学に進んでもリーダーシップを取ったり、自分の専門や得意分野を見つけてさらに深めたりする人が多いとのことでした。

校内レストランの果たす役割

日本では当たり前のようにある給食や学童保育のような仕組みは、午前中で授業が終わってしまうオーストリアの小中学校にはほとんどありません。その中で、同校はレストラン(日本でいう校内食堂)を持ち保育士を常駐させている、国内でも珍しい公立学校となります。

同校では午後の課外活動のために、工作やIT技術の習得(週3時間)に取り組んだり、サッカーやハンドボール、器械体操などのスポーツアカデミー(週6時間)の講座が開かれています。学童保育を含めこれらの活動は全て「サービス」と位置付けられており、(教員免許を持たなくとも専門性を持つ指導者を含め)教師の数が多いからこそ実現できたのだといいます。

また、そのサービスを支えるのに校内レストランの存在も大きいとのこと。毎日2種類が提供されるメニューの1つはベジタリアン料理であり、その他にも学校菜園や地場の食材をふんだんに使った前菜の有無やメインディッシュの大小を、児童が選んで食事することができます。

このレストランは教育の仕組みにも取り込まれており、児童が調理やレストラン業務を手伝うことができます。「職業体験」を通じて働くことに責任を持つだけなく、自分たちの食の関心を高める食育の機会ともなります。このレストランの運営は外部の福祉部門を持つ会社に委託されており、複数の障がい者と一緒に子どもたちが共同作業するという場であることは、教育システムや建築と同様に、国内で高い関心と評価を得ることとなりました。

校内レストランの説明に、建物の特徴や複式学級の説明と同等の時間が割かれていたことは、少し意外でした。日本との違いは単なる制度だけでなく、子育て時における親の労働環境の違いも関連しているでしょう。同時に、日本の公立学校における給食、学童保育やクラブ活動がとても行き届いた制度である反面、一人の教師が長時間に渡り大勢の児童を指導する負担は、とても大きいのだという現状も再認識しました。

今回は、持続可能な教育というテーマで訪れたSchule am Seeの、視察冒頭のセミナー内容を紹介しました。他にも当日の質疑応答では、複式学級に関してや個別学習の詳細について、不登校児が全然いない状況などを色々とお話しいただきました。

サステナブル・トレイルの視察先はどちらも情報量が豊富で、建物の再生可能エネルギーの活用や材料になるべく地産地消を行うなど、持続可能性についての総合的な取り組みを行っています。今年の5月に開催されるサステナブル・トレイル2025では、教育分野において、省エネでローテクな美しい木造建築が特徴のザンクトガレン州サレの農業学校を訪れ、生産者を目指す若者たちの就農教育について視察する予定です。そちらもどうぞお楽しみに。

(写真/大久保宜子・文/岡田真樹子)